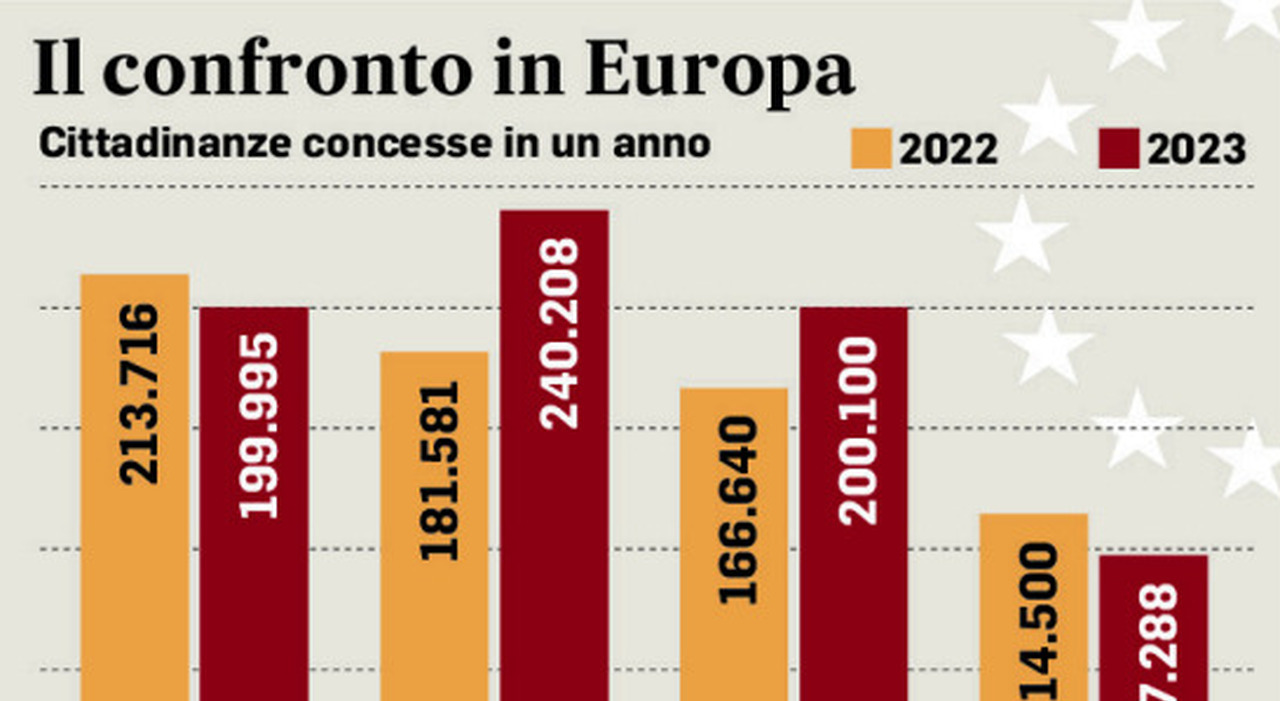

Il primo dato significativo fa quasi cifra tonda: 199.995. Sono gli stranieri che hanno acquisito cittadinanza italiana nel corso del 2023. Un numero che, stando a quelli comunicati dal Viminale, pone lo Stivale al terzo posto tra i Ventisette Paesi Ue nella particolare graduatoria dei “più accoglienti” del Vecchio Continente, dietro a Spagna e Germania (rispettivamente 240.208 e 200.100) ma avanti alla Francia, con 97.288. Se invece si considera il 2022 nei numeri registrati da Eurostat, grazie al boom sull’anno precedente (+20%), l’Italia è addirittura prima con 213.716 domande accolte, pari al 22% di tutte le nuove cittadinanze assegnate in Europa.

Ius Scholae, gli effetti di una eventuale legge: quanti ragazzi otterrebbero la cittadinanza nei prossimi anni

LE LEGGI

Numeri che, un po’ come sostenuto dalla Lega o da Fratelli d’Italia nell’aspra discussione in corso, non sembrerebbero motivare l’intervento normativo chiesto invece da Forza Italia e dall’opposizione per introdurre l’unicum che rappresenterebbe lo Ius Scholae. Eppure analizzando le differenze tra i Paesi, la legge nostrana pare effettivamente meno permissiva di Germania, Francia o Spagna per quanto riguarda la concessione della cittadinanza a bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati da piccolissimi.

Si tratta di una norma del 1992 che fa riferimento allo Ius Sanguinis, il “diritto di sangue”, e prevede l’assegnazione della cittadinanza al momento della nascita per chi ha almeno un genitore italiano. Nel caso in cui così non fosse, un bambino straniero nato in Italia da genitori stranieri può ugualmente ottenere la cittadinanza una volta compiuti i 18 anni di età ma solo se ha sempre vissuto ininterrottamente nella Penisola e se ne fa richiesta subito dopo il compimento della maggiore età. Per uno straniero maggiorenne invece, i requisiti sono di aver risieduto legalmente in Italia per almeno dieci anni assieme alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 e di un reddito personale o familiare (dimostrabile negli ultimi 3 anni) tale da garantirgli il sostentamento.

IL CONFRONTO

Posto che ogni Stato ha le sue peculiarità che lo rendono più o meno restrittivo a seconda dei vincoli imposti, sulla carta diventare cittadini francesi, tedeschi o spagnoli richiede procedure meno severe di quelle nostrane. In Germania ad esempio, i bambini stranieri ricevono la cittadinanza tedesca se, al momento della loro nascita nel Paese, almeno uno dei genitori risiede legalmente in Germania da cinque anni, con un permesso di soggiorno permanente. Si parla di Ius Soli temperato, alla stregua di quello in vigore in Belgio, Irlanda e Portogallo. Per i maggiorenni invece, le regole sono assimilabili a quelle italiane, eccetto che l’estensione del periodo di permanenza su suolo tedesco è di “soli” 8 anni. Parlando della Francia, è in vigore il cosiddetto Ius Soli “doppio”: la cittadinanza è ottenibile se almeno uno dei due genitori è nato sul territorio nazionale. In più un bambino può ottenere la cittadinanza una volta compiuti i 18 anni, a patto che abbia vissuto in Francia per cinque anni a partire dagli 11 anni di età, o se risiede in Francia dall’età di 8 anni, può riceverla a 13. In Spagna infine la legge è più permissiva: per chi è nato nel Paese è infatti sufficiente risiedervi legalmente per due anni prima di poter richiedere la cittadinanza.

LO IUS SCHOLAE

Non è quindi un caso se da alcuni anni in Italia si è discusso di proposte sullo Ius Scholae, ossia il diritto di acquisire la cittadinanza italiana al termine di uno o più cicli di studi. Prendendo per buona quella avanzata da Forza Italia che prevede un decennio di permanenza all’interno del sistema scolastico nostrano, secondo l’elaborazione di Tuttoscuola sui dati del ministero dell’Istruzione, oggi sarebbero 560mila i beneficiari, di cui oltre 300 mila nel primo anno di applicazione e i restanti nei successivi quattro anni. Si tratta di circa il 7% della popolazione scolastica complessiva e dell’1,2% degli aventi diritto di voto. L’effetto però sarebbe differenziato sul territorio, con nuovi equilibri: cinque potenziali nuovi concittadini italiani su sei vivono al Centro e, soprattutto, al Nord. Meno del 15% nel Meridione. La maggior parte dei “nuovi” concittadini si registrerebbero in Lombardia (15.078), Emilia Romagna (6.227), Veneto (6.067) e Lazio (5.563).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA