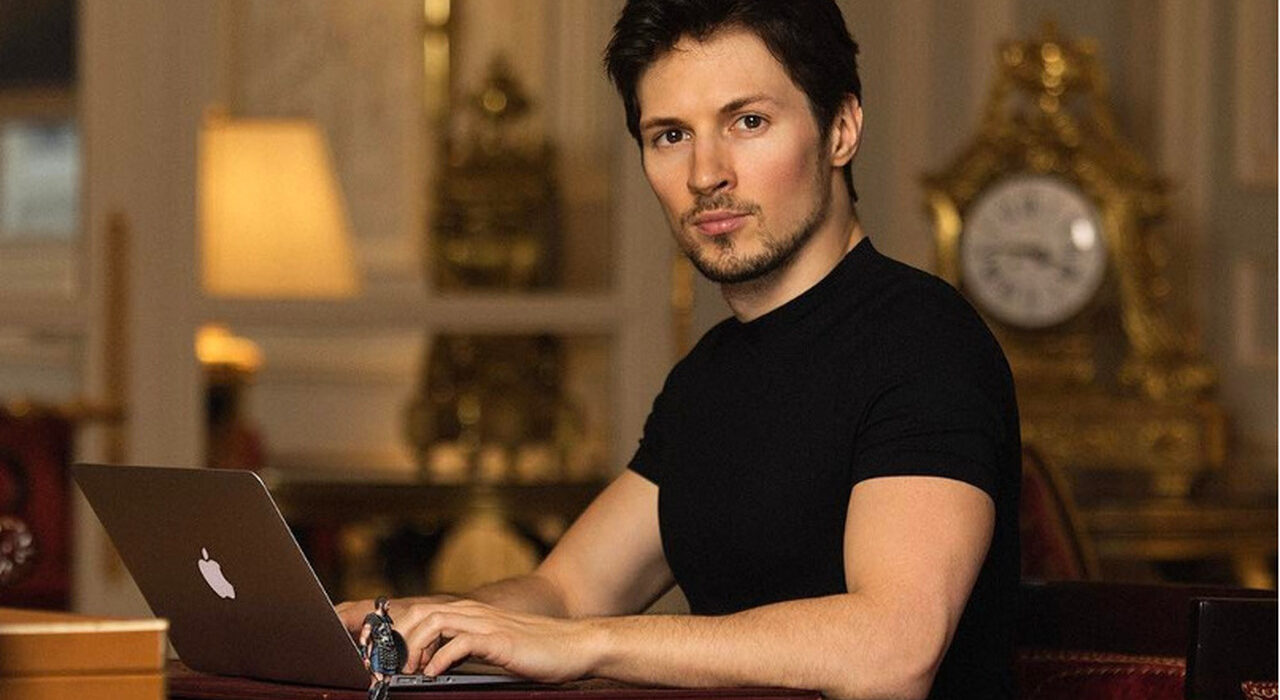

L’arresto del ceo di Telegram Pavel Durov, bloccato dalle autorità francesi e poi rilasciato su cauzione in attesa del processo (tra i capi d’imputazione anche la complicità nella diffusione di materiale pedopornografico, traffico di droga e frode) sta facendo schizzare il suo social in vetta alle classifiche. Secondo la società di analisi Appfigures, la piattaforma nella scorsa settimana è balzata al n. 1 dei download nella categoria social network sull’App Store, diventando la terza app più scaricata al mondo, mentre corre veloce verso il suo primo miliardo di utenti (950 milioni a luglio). Insomma, il pubblico del web sta premiando Telegram, che fin dal suo esordio nel 2013 si è presentato come un «paradiso della neutralità» capace (complice la sede a Dubai) di schivare il cappio via via più stringente delle normative globali rivolte alle aziende tech.

Telegram, Durov ai giudici: «Sono innocente ho collaborato per sventare attentati»

LE CHAT

La formula della sua crescita costante in un periodo in cui i social storici stanno arrancando è semplice: un ritorno al web targato anni Novanta, con comunità aperte e moderazione autogestita, più un sistema di messaggistica crittografato end-to-end dove il testo è visibile solo ai partecipanti diretti. Chi, come Durov, oggi incensa quella concezione del web, tende però a glissare sul fatto che internet, negli anni Novanta, era un vero paradiso per i criminali.

MODERAZIONE

Già allora le forze dell’ordine si appostavano sotto copertura nelle chat room per adescare pedofili e truffatori, mentre la diffusione di comunità online prive di moderazione generava forme tutte nuove di minacce informatiche, dalla sostituzione di persona fino alle frodi telematiche. Già allora si parlava del lato oscuro dell’anonimato e della facilità di accesso a un web caotico e sregolato. Premiando Telegram, oggi gli utenti cercano un ritorno a quelle vecchie libertà. Ma condannando Durov additano tutte le oscenità che inevitabilmente conseguono ad una Rete priva di controlli. Con in più il rischio – avvertono gli esperti – di un tacito via libera a perseguire penalmente tutti i ceo delle piattaforme social che si rifiutano di consegnare i dati degli utenti. È un tema complesso e dedicato, intorno al quale si sta decidendo la fisionomia del web di domani.

LA LEGALITÀ

«Attenzione però a non trasformare Durov in un eroe della libertà di parola», avverte Guido Scorza, avvocato e membro del Garante della Privacy. «In uno stato di diritto, la forma della libertà viene data dalla legalità. Se la libertà viene compressa in virtù delle leggi, questa compressione non può essere considerata una forma di censura». Censura invocata proprio in queste ore da un altro paladino del web “libero”, Elon Musk, che si è visto bloccare il suo social, X, su tutto il territorio brasiliano dopo aver rifiutato di rimuovere alcuni account estremisti accusati di diffondere fake news. «La libertà d’espressione è il fondamento della democrazia e uno pseudo-giudice non eletto in Brasile la sta distruggendo per scopi politici», incalza il tycoon sudafricano. «Libertà d’espressione non vuol dire libero accesso a informazioni false, che tra l’altro condizionano le scelte nei Paesi democratici», spiega Antonio Punzi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e docente di Media Law presso la Luiss.

GESTIONE

«Musk sta deliberatamente politicizzando la funzione di X in nome di una presunta minaccia alla libertà d’espressione, che qui però c’entra poco. Chi gestisce una piattaforma online ha il dovere di bloccare gli account che diffondono fake news. O di collaborare con la giustizia quando, come nel caso di Durov, vengono contestati reati così gravi». Tanto più che Telegram, sottolinea il Guardian, viene ritenuto dalle autorità un «ambiente particolarmente prolifico per le attività criminali», uno snodo virtuale per armi reali, immagini pedopornografiche, narcotici, falsi Green Pass nell’era Covid. Non solo, perché la società, riporta il Financial Times, avrebbe truccato il numero di utenti in Europa per rimanere sotto la soglia dei 45 milioni, sopra la quale i colossi del web che operano in Ue sono soggetti a una serie di normative più stringenti. Chi ne difende le virtù ricorda come Telegram sia diventato nel tempo il sistema di riferimento per perseguitati politici, giornalisti e dissidenti che operano in regimi oppressivi.

Ma siamo sicuri che queste app siano davvero tanto sicure e inviolabili come le aziende raccontano? «Ho passato un po’ di tempo a Tel Aviv, e lì c’erano agenzie che studiavano attentamente tutti i messaggi del web (più o meno “dark”, più o meno “deep”), anche quelli considerati criptati dalle varie app», racconta Paolo Cellini, docente di Economia Digitale alla Luiss. «Con l’avvento dell’IA, intercettare questi messaggi sarà ancora più semplice».

© RIPRODUZIONE RISERVATA