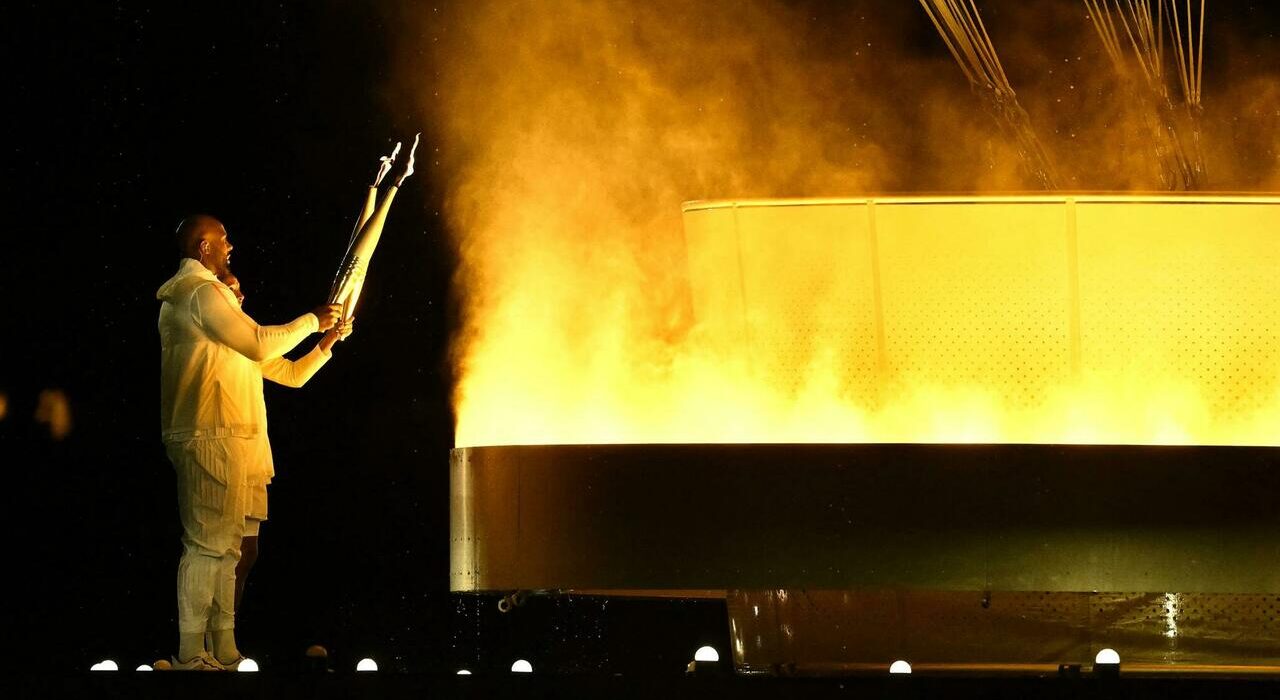

Le luci si inseguivano nella notte di Parigi, la Torre Eiffel splendeva come un faro di laser, ma la luce che contava di più, quella che ha acceso il podio, quella dell’ultima torcia era nelle mani dei reali dello sport: Zidane prima, poi Nadal che s’univa in barca con Serena Williams, Nadia Comaneci e Carl Lewis. Sbarcato, il poker d’oro degli stranieri affidava il fuoco sacro a Laure Manaudou su per le scale della Senna, che lo passava a Tony Parker, accompagnato dalla Mauresmo. Ma non era finita. Mancava la sorpresa finale. C’erano ancora due tedofori: Marie-José Pérec e Teddy Riner, leggende dello sport francese.

Cerimonia apertura Olimpiadi, cosa è successo? Dallo show sulla Senna alle provocazioni sotto la pioggia, il racconto

GLI INIZI

Il primo ultimo tedoforo fu l’amico Fritz, Fritz Schilgen: era un tedesco dell’Assia ed aveva quasi 30 anni quando fu scelto per il rito dell’accensione. Era un discreto mezzofondista e soprattutto aveva i capelli biondi, gli occhi azzurri e la pelle chiarissima: un tipico rappresentante della “razza ariana” che doveva essere glorificata a quell’edizione dei Giochi, Berlino ‘36, passata alla storia come “le Olimpiadi di Hitler” (anche se furono quelle di Jesse Owens, il lustrascarpe nero dell’Alabama che vinse quattro ori) o le “Nazilympics”. Era la prima volta che alle Olimpiadi moderne si accendeva il braciere, con il fuoco “rubato” ai raggi del sole di Olimpia da specchi concavi e portato da una staffetta umana a piedi, anche se in certi tragitti, in Jugoslavia (c’era, allora), temendo lo spegnimento, i tedofori salirono in automobile. Fritz Schilgen, l’ultimo di 3.075 tedofori di quella staffetta reale, fu anche il primo di quella ideale, carica di scelte simboliche, che ci ha accompagnato fino ad oggi. D’estate, a Londra ‘48, quando i Giochi ripresero, fu selezionato un giovane neppure famoso, John Mark; a Helsinki ‘52 l’ingresso allo stadio fu effettuato da un vecchio campione, Paavo Nurmi, nove ori olimpici, che consegnò la torcia a un gruppo di giovani i quali poi salirono fino al braciere da accendere dove erano attesi dall’ancor più anziano campione, Hannes Kolemainen, quattro ori. Melbourne ’56 passò fra due fuochi, quello in Australia (ancora un mezzofondista: Ron Clarke, 23 primati mondiali ma nessun oro olimpico) e quello a cavallo a Stoccolma (il tedesco Hans Gunther Winkler, storico avversario dei D’Inzeo), dove si tennero i Giochi dell’equitazione. A Roma ’60 la scelta fu in linea con i “Giochi a misura d’uomo”. Giancarlo Peris, l’uomo dell’Olimpico, era un 19enne che aveva appena vinto il campionato studentesco di corsa campestre della provincia di Roma. A Tokyo ’64 avvenne quella che forse è la più simbolica delle selezioni: il cammino finale fu affidato al “ragazzo di Hiroshima”, Yoshinori Sakai, che era il primo bimbo venuto al mondo nella città giapponese il 6 agosto 1945 subito dopo il bombardamento atomico (e sopravvissuto). A Messico ’68, non avendo né campioni né bombardamenti da ricordare, si affidarono a Enriqueta Basilio fu la prima donna tedofora. Il simbolo aveva preso la meglio e lo avrebbe dimostrato più tardi: a Montréal ’76 “gender equality” e superamento della dicotomia linguistica, due 15enni accesero il fuoco insieme: lui francofono, lei anglofona; a Mosca ’80 omaggiarono il cestista Belov, tra i protagonisti dei 3 secondi più incredibili della storia del basket, quelli ripetuti nella finale di Monaco ’72 quando l’Urss sconfisse gli Usa; a Los Angeles ’84 la fiaccola arrivò al Coliseum dal cielo, portata da un figurante uomo-razzo che poi la consegnò, per l’accensione, a Rafer Johnson, il decathleta d’oro che era stato anche testimone oculare, come guardia del corpo personale, dell’assassinio di Bobby Kennedy; a Seul ’88 fu presentato un triumvirato di gente comune, un insegnate, un maratoneta e una ballerina a simboleggiare istruzione, sport e arti figurative come componenti della cultura coreana; a Barcellona ’92 il compito toccò al primo atleta disabile di questa storia, l’arciere Antonio Rebollo. Poi venne Mohammed Alì: la mano che aveva messo kappaò il mondo ora tremava per il Parkinson. C’è chi ancora oggi ritiene quelli il momento più emozionante dei Giochi moderni, perfino più dei pugni al cielo cupo del razzismo di Smith e Carlos al Messico. Era Atlanta ’96. Sydney 2000 tentò la pacificazione con gli aborigeni incaricando Cathy Freeman, di quella etnia, che era vestita di una tuta integrale; Atene ’04 dovette rivedere il palinsesto con una scelta last minute visto che l’indiziato, il velocista Kenteris, il giorno prima della cerimonia fu squalificato per doping; a Pechino ‘08 un altro volo: quello del ginnasta Li Ning, ormai con pancetta, che fu tecnologicamente portato fino al braciere; a Londra 2012 volò addirittura la Regina, ma non aveva fiaccola ed era una controfigura. Tornarono i campioni a Rio (Venderlei, maratona) e Tokyo (la Osaka, tennis). E ieri erano in frotta internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA