Il 15 aprile 2019 alle 18 e 20 Notre Dame cominciava a bruciare.

Meno di un’ora dopo crollava la guglia di Viollet le Duc, si apriva un buco sopra il cielo di Parigi. Da novembre, la “fleche” neogotica svetta di nuovo — identica — sopra il tetto della cattedrale, sorretta dall’immensa capriata di quercia (la cosiddetta “foresta”) interamente ricostruita. In attesa della riapertura dell’8 dicembre, Nostra Signora è rinata. E non una volta sola: due. A quattro fermate di metro dal sagrato della cattedrale, al Trocadero, in una grande sala del Palais de Chaillot, che ospita il centro del patrimonio e dell’architettura, si erge una seconda Notre Dame.

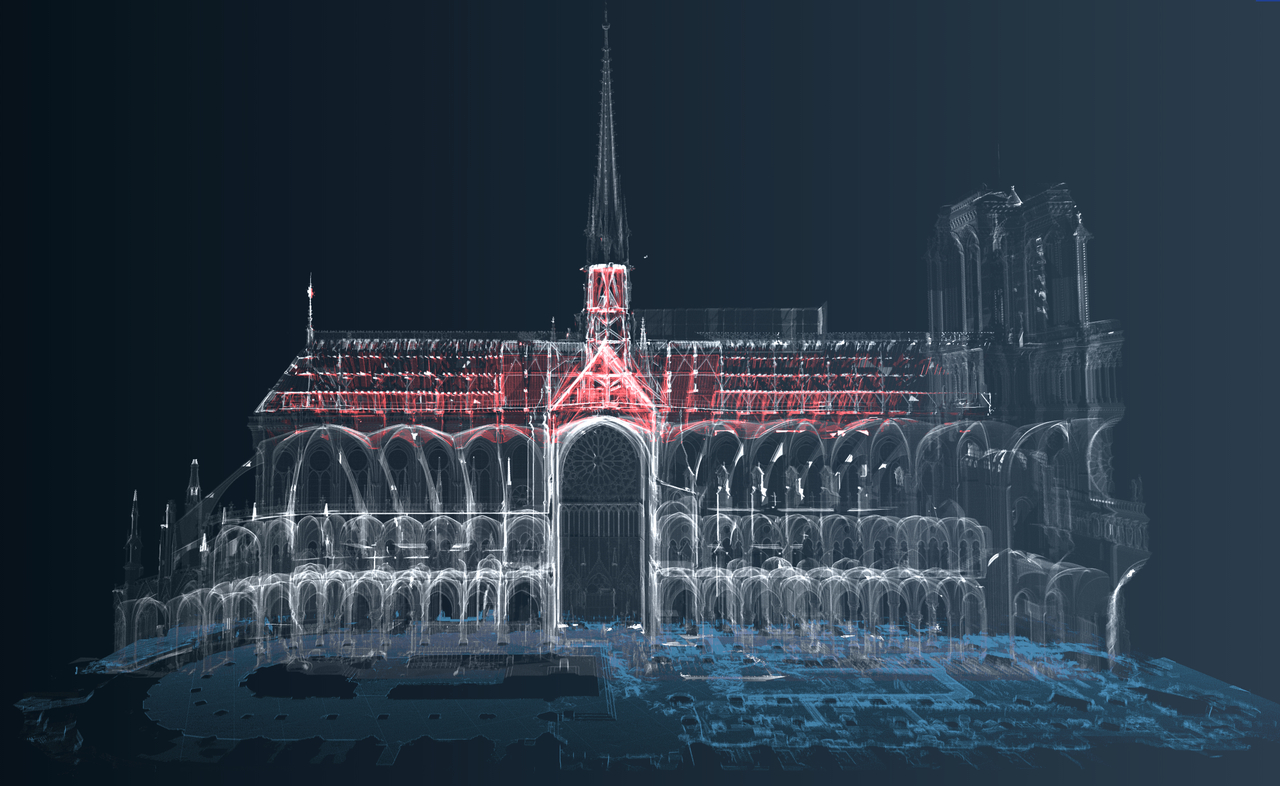

In tre e anche quattro dimensioni, perché al suo interno è possibile andare indietro nel tempo, recuperare i colori e perfino i suoni dell’edificio di otto secoli fa. Non è (soltanto) un “gioco immersivo (il doppione numerico della cattedrale è, a periodi, aperto al pubblico) ma il risultato di un cantiere digitale iniziato all’indomani dell’incendio su cui lavorano una cinquantina di équipe di ricerca coordinate dal Cnrs.

La scienza

«È una specie di Google Earth della cattedrale» spiegano al Cnrs. Informatici, archeo-acustici, dendro-antracologi, architetti, storici, musicologi, chimici, geologi, meteorologi, fisici sono gli operai di questa costruzione in cui gli esperti si aggirano con un casco di realtà aumentata, a caccia di informazioni, non solo sulla cattedrale — di cui sono riusciti a ricostruire fino alle schegge — ma anche degli otto secoli di storia. Le fiamme del 2019 che hanno fatto piangere mezzo mondo hanno avuto anche dei “positivi” risvolti scientifici, portando alla luce parti che sarebbero rimaste inaccessibili, nascoste sotto la capriate, o magari all’interno di pietre, ferro, legno e piombo. Ad esempio sono più di tremila i pezzi di legno che i ricercatori sono riusciti a recuperare e repertoriare.

La tecnologia è naturalmente anche al servizio per evitare che quanto accaduto si ripeta. L’intera volta e anche la guglia neogotica di Le Duc con le sue 500 tonnellate di legno di quercia saranno protette da un nuovo sistema antincendio tecnologico, con un dispositivo capillare di “nebulizzatori”: «Si tratta di una dispersione di gocce d’acqua infinitesimali (circa 5 micron) e non di grossi getti come nei sistemi tradizionali. È un sistema efficace per contrastare l’aumento della temperatura e diminuire la quantità di ossigeno» ha spiegato poco tempo fa Philippe Jost, a capo dell’ente pubblico incaricato della ricostruzione della cattedrale.

In base a simulazioni digitali «lo spessore dei travicelli dell’immensa capriata è stato aumentato di 15 millimetri: calcoli di laboratorio hanno stabilito che ogni millimetro di spessore vale un minuto in tempo in più per l’intervento dei pompieri. «Quindici millimetri danno quindici minuti in più di tempo ai soccorritori per arrivare sotto il tetto, può essere determinante» ha precisato Remi Fremont, architetto-capo della Sovrintendenza dei Monumenti Storici.

I materiali

«Il gigantesco progetto di rinnovamento — spiegano al Cnrs — ha richiesto l’intervento di imprese specializzate in nuove tecnologie come la società Art Graphique & Patrimoine, all’avanguardia per realtà aumentata, virtuale e BIM (modellizzazione delle informazioni di costruzione)». Sono stati loro a intervenire, sotto la supervisione degli esperti del Cnrs, per realizzare un rilievo in 3D di tutta la cattedrale: un inventario straordinario.

Catherine Lavier, archeologa specialista del legno al centro di ricerche e restauro dei musei di Francia, ha lavorato per mesi nella navata post-apocalittica della cattedrale bruciata.

Il suo obiettivo: recuperare il massimo di resti possibili. «Non bisognava perdere nulla, né buttare via nessuna maceria — spiega Lavier — tutte quelle travi sono dei libri aperti sul Medioevo. Gli alberi registrano tutto, il minimo stress è rivelatore di un evento, avremo una miriade di informazioni».

Proprietà

Anche dell’ammasso di macerie risultato dal crollo della volta è stato creato un modello in tre dimensioni: questo ha consentito di ritrovare il posizionamento di moltissimi detriti, anche di piccolissime dimensioni. Sul cantiere, prima quello reale, poi quello digitale, lavora anche Alexa Dufraisse, dendro-antracologa al laboratorio di Archeozoologia e Archeobotanica del Cnrs.

Il suo lavoro: “leggere” tutte le informazioni nascoste nel legno bruciato e ricavare informazioni sul clima, i modi di vita, la geografia di secoli fa: «Grazie a uno spettrometro Raman, otterremo la ripartizione del carbonio nelle differenti molecole che compongono il legno. Capire come questa ripartizione si modifica ci consente di valutarne l’intensità. Passeremo i campioni di legno di Notre Dame su un banco dendrocronologico, una macchina che consente di osservare gli anelli di un albero per dedurne la crescita, la data del taglio, l’età». I ricercatori dicono di aspettarsi “delle sorprese».

Informazioni arriveranno anche sulla composizione del suolo in cui sono cresciuti gli alberi, grazie a un Itrax Multiscanner 4: «Potremo misurare livelli di calcio, manganese, alluminio, rivelatori della natura di un sostrato. La logica vorrebbe che gli alberi che servirono alla costruzione della cattedrale otto secoli fa provenissero dalla regione di Parigi, ma siamo sicuri che troveremo delle sorprese».

L’esperienza tecnica

Una vera esperienza immersiva ma non certo un gioco da ragazzi visto che al progetto hanno lavorato oltre 50 équipe scientifiche e tecniche coordinate dal CNRS. La Notre Dame digitale sarà aperta a tutti i ricercatori, oltre che, in date stabilite, ai visitatori. «Oltre alla dimensione spaziale che consente di introdursi nei minimi angoli della cattedrale, gli utenti avranno anche accesso a tutto lo “storico” — spiega Livio de Luca, direttore del laboratorio Modelli e Simulazioni per l’Architettura e il Patrimonio — Il nostro sistema integra anche osservazioni avvenute in passato, con fotografie o risultati di analisi, fisico-chimiche».

Sempre sul fronte web e social, è stata anche aperta una raccolta partecipativa di foto lanciata dalla start up Iconem: «Tutti i dati sono utili, comprese le foto dei turisti, anche se naturalmente non saranno tutte usate nello stesso modo». E non di sola pietra e legno è fatta la cattedrale, ma anche di suoni. Una squadra di ricercatori è al lavoro per “restaurare” anche l’ambiente sonoro di Notre Dame. Brian Katz, direttore dell’istituto Jean Rond D’Alembert di meccanica acustica, ha realizzato e continua a realizzare “la captazione e la simulazione acustica della cattedrale”. Obiettivo: «Sapere se i lavori hanno un’influenza sulla risonanza dell’organo e consigliare gli architetti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leave feedback about this