Un’età di uscita dal lavoro ancora troppo bassa. Ma anche dei trattamenti considerati più «generosi» rispetto a quelli degli altri Paesi europei. Sono due elementi che possono far traballare i sistemi previdenziali, quello italiano compreso, già zavorrato dalla crisi demografica che l’immigrazione non basta più a compensare. L’allarme è suonato nella Relazione annuale dell’Inps, presentata ieri dal neo presidente dell’Istituto di previdenza, Gabriele Fava, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Nella relazione la frase è citata in apertura del capitolo sulla previdenza. Lo stock delle pensioni, spiega l’Inps, è invariato rispetto all’anno prima con 16 milioni di pensionati circa, ma «permane la questione della sostenibilità, in quanto il sistema di finanziamento delle prestazioni è a ripartizione». Cosa significa? Che gli assegni ai pensionati vengono pagati ogni mese grazie ai contributi trattenuti ai lavoratori. E quando i contributi incassati sono minori delle pensioni pagate, la differenza ce la deve mettere lo Stato. Nel 2023, ha spiegato Fava, il totale delle entrate accertate dall’Istituto è stato di 536 miliardi di euro, di cui 269 miliardi sono costituite da entrate contributive (più 5,1 per cento rispetto al 2022) e quasi 165 miliardi da trasferimenti correnti dalla fiscalità generale (più 3,3 per cento rispetto al 2022)». La spesa pensionistica vera e propria è stata di 347 miliardi, il 16,3 per cento del Pil, inferiore solo a quella della Grecia a fronte di una media europea del 12,9 per cento.

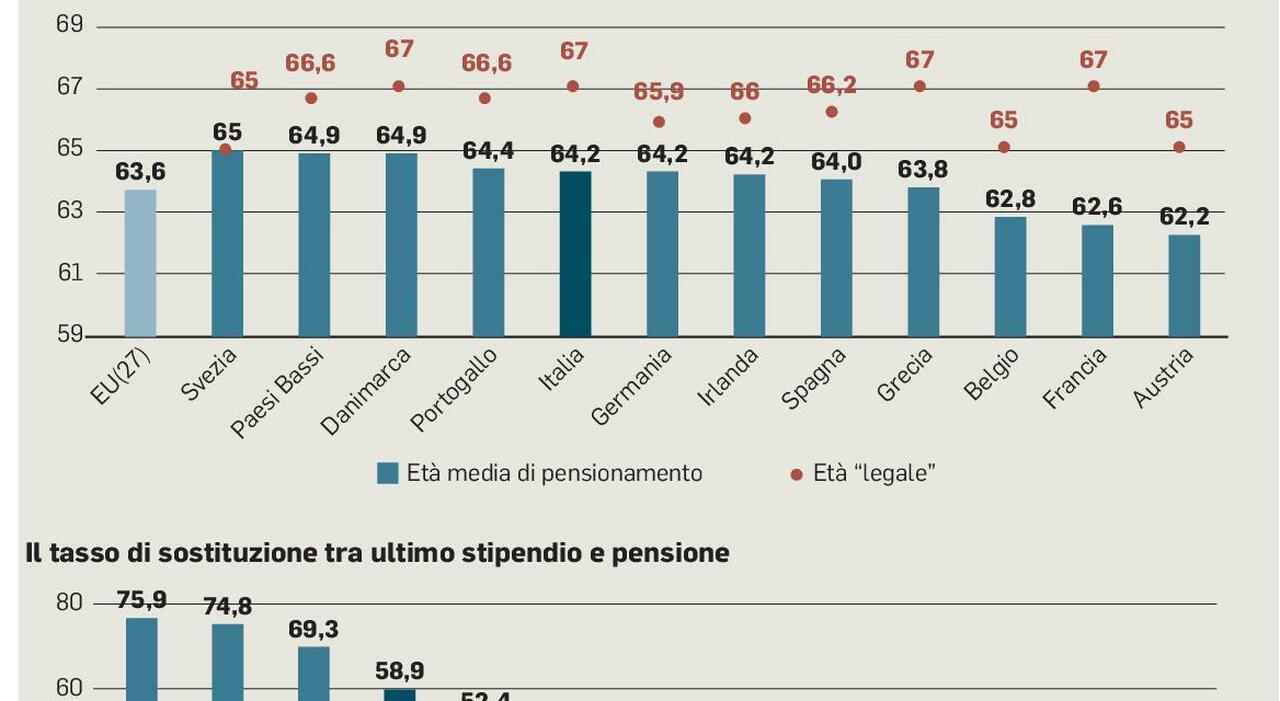

L’elevato livello della spesa per le pensioni, spiega il Rapporto, riflette due caratteristiche del sistema previdenziale italiano. La prima riguarda l’età di pensionamento. Nonostante l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia sia a 67 anni, il livello più alto dell’Unione europea, l’età effettiva di pensionamento è ancora relativamente bassa: 64,2 anni. E questo a causa dell’esistenza di numerosi canali di uscita anticipata dal mercato del lavoro.

IL PASSAGGIO

La seconda caratteristica del sistema italiano che giustifica una spesa così elevata, spiega il Rapporto, «è la generosità del sistema».Questa “generosità” viene misurata dal tasso di sostituzione tra l’ultimo stipendio e la pensione. In Italia l’assegno previdenziale, spiega l’Inps, vale in media il 59 per cento dell’ultimo stipendio, quasi 14 punti in più rispetto alla media europea. Dipende dalla lentezza con la quale si è passati dal più generoso sistema retributivo al sistema contributivo, quello che calcola la pensione solo in base ai contribuiti versati. Per Fava, comunque, non c’è da preoccuparsi. Il Presidente dell’Inps ha parlato di «un bilancio positivo che ci consente di guardare avanti con fiducia ma che, allo stesso tempo, ci spinge al continuo miglioramento».

IL PEGGIORAMENTO

Il rapporto indica che il 2023 si è chiuso con un risultato di esercizio positivo di 2,06 miliardi di euro, in peggioramento di 5 miliardi rispetto al 2022, quando il risultato era stato di 7,14 miliardi di euro. Con una nota diffusa in serata, l’Inps ha sottolineato che non ci sono «problemi di sostenibilità sia nel lungo che nel breve termine anche alla luce dei dati provenienti dal mercato del lavoro». Il riferimento è ai 26,6 milioni di assicurati, con «ulteriori potenziali di crescita già riscontrate nei primi 6 mesi del 2024, e ulteriormente sostenute dalle recenti politiche di incentivo alle assunzioni di lavoratori svantaggiati e di contrasto al lavoro irregolare», ha fatto sapere l’Istituto.

La Relazione dell’Inps fa il punto anche sull’andamento del mercato del lavoro. Dal 2019 si sono registrati un milione di dipendenti in più. Ma c’è anche un quadro preoccupante che riguarda il lavoro femminile, quello delle donne con figli soprattutto. Quasi 2 neo mamme su 10, secondo le rilevazioni dell’Istituto, lasciano il lavoro durante il primo anno di vita del figlio. «Nell’anno successivo alla nascita del primo figlio le madri presentano una probabilità di lasciare la propria occupazione nel settore privato di circa il 18 per cento superiore a quella che si riscontra negli anni precedenti la maternità, che è pari a circa l’11 per cento», si legge nel documento. Per i padri, invece, «la probabilità di uscita non subisce variazioni sostanziali e continua a ridursi dopo la paternità». Tale evidenza suggerisce che mentre la genitorialità tende a spingere le madri fuori dal mercato del lavoro o verso occupazioni in settori diversi da quello privato, questo fenomeno non si riscontra per i padri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni Venerdì alle 17 le notizie di Economia

Iscriviti e ricevi le notizie via email