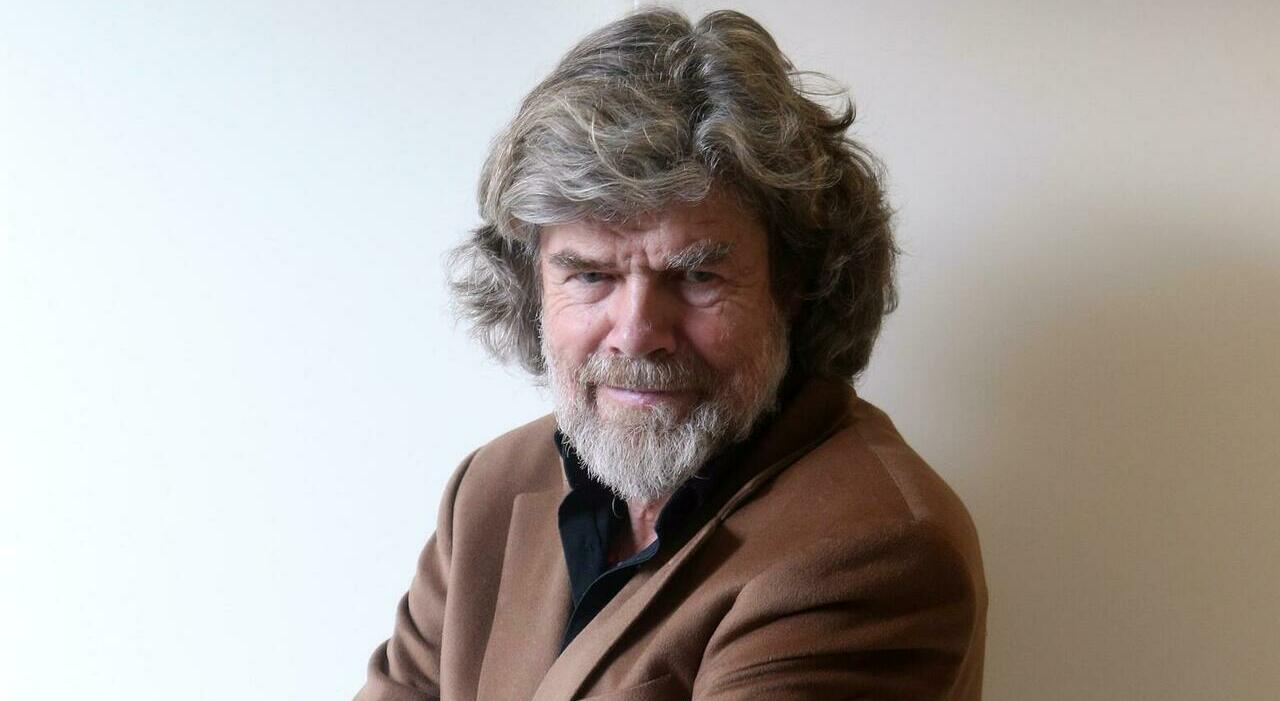

C’è moltissima vita, negli ottant’anni di Reinhold Messner (che compirà il prossimo 17 settembre). Un libro appena uscito (La mia vita controvento, edito da Corbaccio, 346 pagine, 22 euro) e un nuovo museo sulle Dolomiti in arrivo, un film sul K2, e poi una lunga lista di viaggi, di spedizioni e di sogni. C’è anche, anzi ha un ruolo centrale, un amore sbocciato da poco. Con la sua terza moglie, la tedesca Diane Schumacher, che ha trentasei anni meno di lui. Eppure, per il celebre alpinista ed esploratore altoatesino, l’ultimo periodo non è stato facile. All’inizio del 2024, le riflessioni di Messner sulla vecchiaia e sulla morte hanno fatto pensare ai suoi amici e ai suoi follower che l’eroe avesse dei problemi di salute. Due mesi fa si è diffusa la notizia dello scontro tra l’alpinista e i suoi figli, titolari del marchio dei Messner Mountain Museum. Una storia dolorosa, che ha causato seri problemi economici al padre.

A gennaio lei ha postato sui social dei pensieri sulla morte, e molti hanno pensato “Messner sta male!” era vero?

«No, sto benissimo. In quei giorni ero a Varanasi, la città sacra sul Gange, in India, dove molti indù vanno a morire. Un luogo dove si pensa molto alla morte».

Concentriamoci sulla vita, allora. Lei è stato un simbolo di libertà e di avventura per generazioni di appassionati di natura e di montagna. Riuscirà a esserlo ancora in futuro?

«Spero proprio di sì, finché avrò voglia prendere aerei, e di andare in giro per il mondo a esplorare, a ragionare e a raccontare. Sono appena tornato da una serie di conferenze in Polonia e in Georgia, dove ho incontrato migliaia di persone. A breve andrò in Cina, e poi a Chicago».

Nelle sue conferenze e nei suoi libri lei si è sempre rivolto sia agli alpinisti sia al grande pubblico. Riesce a farlo anche ora?

«Sì. Per il grande pubblico il messaggio è l’importanza di conservare la wilderness, la natura selvaggia della Terra. A chi conosce da vicino vette e pareti spiego l’importanza dell’alpinismo tradizionale, quello senza corde fisse e senza bombole di ossigeno. Quello che ho imparato da Walter Bonatti e da altri, e che ho praticato tutta la vita».

Esiste ancora l’alpinismo tradizionale in Himalaya? Sull’Everest e sul K2 si va in fila, seguendo le corde fisse sistemate dagli Sherpa, pagando dai 50 ai 100 mila euro a testa…

«Quello delle spedizioni commerciali è turismo organizzato, non alpinismo. Ma lo spazio per fare belle imprese c’è ancora. A luglio il francese Benjamin Védrines ha salito il K2 in 11 ore, e poi è sceso a valle in parapendio. Le vette himalayane di 6000 o 7000 metri, come quelle della Groenlandia, sono piene di pareti da salire».

Chi ascolta le sue conferenze lo capisce?

«Credo proprio di sì. Lo capiscono gli alpinisti, lo capiscono i giovani che scoprono per la prima volta le montagne, e che imparano che bisogna avere un rapporto leale con la natura. Insieme a mia moglie Diane abbiamo appena portato in Alto Adige gruppi di ragazzi tedeschi che altrimenti non avrebbero mai visto da vicino le Alpi. Ne sono orgoglioso».

Nelle sue iniziative lei ora usa la sigla Messner Mountain Heritage. Che fine hanno fatto i Messner Mountain Museum?

«Sono gestiti dai miei figli, ai quali li ho ceduti cinque anni fa prima di essere buttato fuori di casa dalla mia ex-moglie. È una vicenda dolorosa, non ne vorrei parlare ancora (a fine luglio al giornale tedesco Apotheken Umschau Messner ha detto: “Uno dei miei più grandi errori è stato lasciare ai miei figli la maggior parte del mio patrimonio prima di morire. Non capiscono che tutto è stato un dono e non apprezzano il valore della mia generosità”, ndr)».

Sesto, in Val Pusteria, oggi è nota perché è il paese di Jannik Sinner. Più in alto, sul Monte Elmo, c’è il cantiere del suo nuovo museo. Quando aprirà?

«Speravo di farcela in autunno, invece apriremo in primavera. Ma non sarà un museo, piuttosto uno spazio aperto e interattivo, dedicato all’alpinismo e all’avventura, ma anche ai problemi delle Alpi e delle altre montagne del mondo. A iniziare dal cambiamento climatico».

Possiamo tornare per un momento al K2? La vittoria del 1954 è stata una grande spinta per l’Italia, ma è stata seguita da decenni di polemiche. Lei cosa pensa di quel che è avvenuto a 8000 metri tra Compagnoni, Lacedelli e Bonatti?

«Ho appena finito di girare un film su quei giorni. L’ho consegnato al Club Alpino Italiano, che lo inserirà in un lavoro più ampio dedicato a quella montagna. Lo vedrete, le mie opinioni sono chiare».

Ce le può anticipare?

«Una sì. La prima ascensione del K2, 8611 metri, è stata una vittoria per tutti gli alpinisti del mondo. Le polemiche degli anni successivi sono state una vicenda quasi solo italiana. In Germania, dove vado spesso, non hanno mai interessato nessuno».

Lei ha salito gli “ottomila”, e ha traversato a piedi il deserto di Gobi e l’Antartide. Se non è stato dappertutto ci manca poco. C’è qualche angolo della Terra dove sogna ancora di andare?

«Sono vent’anni che tengo d’occhio la montagna più bella del mondo. Il Machapuchhare, 6993 metri, in Nepal. Ha una forma elegantissima, ed è sacra per i fedeli indù della zona. Infatti non è mai stata salita. Una spedizione inglese, nel 1957, si è fermata più in basso, senza calpestare la cima».

E lei vorrebbe rompere il tabù, e arrivare fin su quella vetta sacra?

«No, vorrei individuare una Kora, un anello da percorrere a piedi intorno alla montagna. È un modo di pregare molto diffuso tra i buddhisti, e in particolare intorno al sacro Monte Kalias, in Tibet. Però ho esplorato le valli intorno al Machapuchhare e non ho trovato un percorso. È tutto troppo ripido e selvaggio. Mi sta bene così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni giorno alle 18:00 le notizie più importanti

Iscriviti e ricevi le notizie via email