Guardiamo l’orologio, quando la lancetta dei secondi avrà percorso un minuto, trenta pagine senza errori di un racconto, il progetto di un motore nautico a idrogeno o la traduzione di una tesi in uzbeko emergono dal magico mondo dell’intelligenza artificiale.

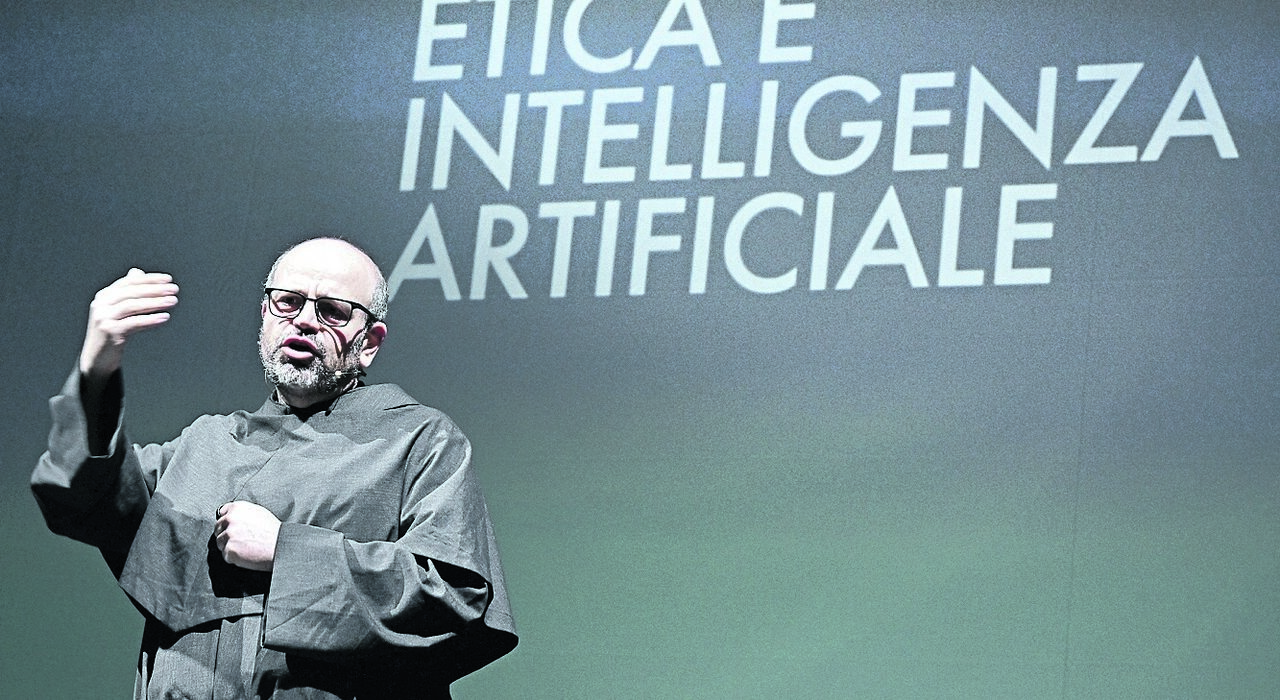

Moltiplichiamo i minuti per dieci e affiora tutta un’enciclopedia. Tutto facile, come d’incanto? Niente affatto. Inforcati gli occhiali analogici, preso un breve respiro naturale, lui usa una metafora artigianale: «Se devo battere dei chiodi non posso farlo a mano. Ecco, l’intelligenza artificiale è il martello. La mano che pesa il colpo, l’intelligenza naturale». Lui è padre Paolo Benanti, cinquant’anni, teologo francescano. Da qualche anno si occupa di etica, bioetica e etica delle tecnologie. Presidente della Commissione sull’IA per l’informazione, a Spoleto ha tenuto il pubblico attento per ogni minuto della conferenza su sostenibilità e intelligenza al teatro Caio Melisso promossa dalla Fondazione Carla Fendi.

Padre Benanti, per la sua intervista abbiamo evocato l’algoritmo per le domande, ma il risultato è stato deludente, anzi penoso. Colpa nostra o del chatbot? E, quindi, a che punto siamo con i generatori di testo?

«Nessuno ha colpe. Il problema è che a uso generico corrisponde un risultato generico, perché in realtà mancano le competenze. Non abbiamo ancora affrontato la questione in una maniera sufficientemente didattica per insegnare alle persone come interagire con la macchina per ottenere i risultati. Perché il punto è questo: la qualità del risultato dipende solo da noi».

Lei si occupa di informazione e ha detto: abbiamo bisogno del giornalismo, perché nutre il tessuto che permette alla democrazia di essere tale. Quindi per fare le domande giuste serve ancora saper fare il giornalista?

«Sembra si stia pensando di affidare alle macchine il mestiere dei giornalisti. In realtà il giornalismo non è semplicemente una produzione di testo. Il giornalismo è una missione fondamentale all’interno di uno spazio democratico. Il compito del giornalismo è quello di consentire ai cittadini di poter essere informati e quindi di poter scegliere liberamente. È chiaro che non è pensabile, se vogliamo nutrire la democrazia, sostituire i giornalisti, cioè le persone, con delle macchine e chi pensa di fare questo sta in realtà danneggiando la democrazia».

Quando parla di intelligenza artificiale lei dice che si “tratta di una evoluzione, non una rivoluzione” dunque dobbiamo abbandonare ogni timore?

«Ci troviamo di fronte a uno strumento che moltiplica quello che trova. Quindi se trova la ricerca è capace di moltiplicare la ricerca e di portare nuovi risultati. Però potrebbe anche moltiplicare l’ingiustizia, cioè tutti quei contesti in cui oggi non c’è ancora sufficiente tutela della dignità umana o del lavoratore potrebbero essere in qualche misura moltiplicati, pertanto creando ancora maggiori differenze. Non è nella tecnologia in sé il problema, ma nell’uso che alcune comunità umane ne vorranno fare. Quindi l’analisi va fatta su quali guardrail politici ed etici vogliamo mettere in questo strumento».

Lei ha inventato il termine algoretica, ma questa definizione ha qualcosa di eretico?

«Insisto: abbiamo bisogno di mettere dei guardrail etici perché la macchina non vada fuori strada. Quindi l’etica è sempre in mano all’umano. Solo che questa volta deve essere compresa non da un altro essere umano, ma da un algoritmo, ecco il termine algoretica. Cioè spetta a noi mettere questi paletti che la macchina deve rispettare».

Lei è l’unico italiano tra i 38 esperti chiamati da Guterres nel nuovo Consiglio di consulenza delle Nazioni Unite sull’intelligenza artificiale. Quali sono i rischi e le sfide per mettere l’intelligenza artificiale al servizio della sostenibilità?

«Il nostro compito è quello di aiutare il segretario generale nel proporre modelli di governance globale. Inizialmente, di capire come addomesticare questa innovazione perché sia gestibile dalle diverse parti del mondo, in particolare come costruire la capacità di gestione per il Sud globale, come distribuire le risorse, come garantire un accesso democratico».

Qual è il ruolo della Chiesa nel dibattito sull’IA e il legame con la riflessione teologica?

«Da quando c’è stata la rivoluzione industriale, la Chiesa si è accorta che la tecnologia ha un’influenza profonda sul nostro vivere. Cambiano i volti della città ed è chiaro che alcuni cittadini sono più svantaggiati di altri. Si pensi a quanto è costata a tutti gli operai la rivoluzione industriale, sono state generate condizioni di vita sfavorevoli e disagiate. Così è nata la dottrina sociale, l’intelligenza artificiale è l’ultimo anello di questa catena. Ciò che ha a che fare con l’innovazione tecnologica è un qualcosa che interroga di nuovo la dottrina sociale della Chiesa per chiederci quale domani tecnologico saprà essere più giusto e più rispettoso del bene».

Padre Paolo, il martello prenderà mai il sopravvento su di noi?

«Il martello è sciocco, la mano è quella problematica, dipende da come la nostra mano vorrà usare il martello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leave feedback about this