Questo del 9 novembre, in ricordo di quando 35 anni fa venne buttato giù il Muro di Berlino, è un anniversario più frenato del solito. Meno enfatico rispetto alle celebrazioni degli anni scorsi, meno ottimista, più preoccupato. Perché al posto del Muro, e mai più divisioni in mezzo all’Europa è stato il coro pluripartisan dal 1989 in poi, sono proliferati i muri nel continente che doveva essere unito non solo formalmente ma anche praticamente.

Al posto della kantiana pace perpetua e dell’Inno alla gioia di Beethoven, diventati da subito gli spartiti del post caduta del Muro, ci si è ritrovati con la guerra quasi in casa (quella russa in l’Ucraina) e con un musica inquietante, a cui però si può reagire dandosi da fare invece di lagnarsi a vanvera, che è quella del gigante americano che è meno affezionato e interessato di prima a questa parte del mondo.

In una situazione così, non è facilissimo lanciarsi in chissà quali feste per quella grande occasione, il 9 novembre, che ha portato tantissima libertà e ha mantenuto la promessa principale e la più bella — comunismo? Mai più! — e però, per i casi della storia o per la responsabilità di chi non ha saputo interpretarla e guidarla, sta impattando su una realtà fatta di sovranismi e di nazionalismi e soprattutto sull’evidenza, potevamo accorgercene prima e così non è stato, che gli interessi delle superpotenze mondiali, Stati Uniti e Cina in primis, non fanno sconti a nessuno.

In questa atmosfera politica e mentale, sia a livello di élites che di popolo, come stupirsi di un anniversario sotto tono? Colpisce in queste ore, quasi che sotto le macerie del Muro dopo 35 anni ci sia rimasta più la seconda che la prima, un particolare non irrilevante: a celebrare il 9 novembre, in Italia, è più la destra che la sinistra. I big dell’opposizione non rilasciano dichiarazioni su quella data cruciale, e la scena se la prendono — ma senza esagerare, perché appunto l’anniversario della caduta del Muro non coincide con un momento di entusiasmo per l’Europa — per lo più i leader della maggioranza.

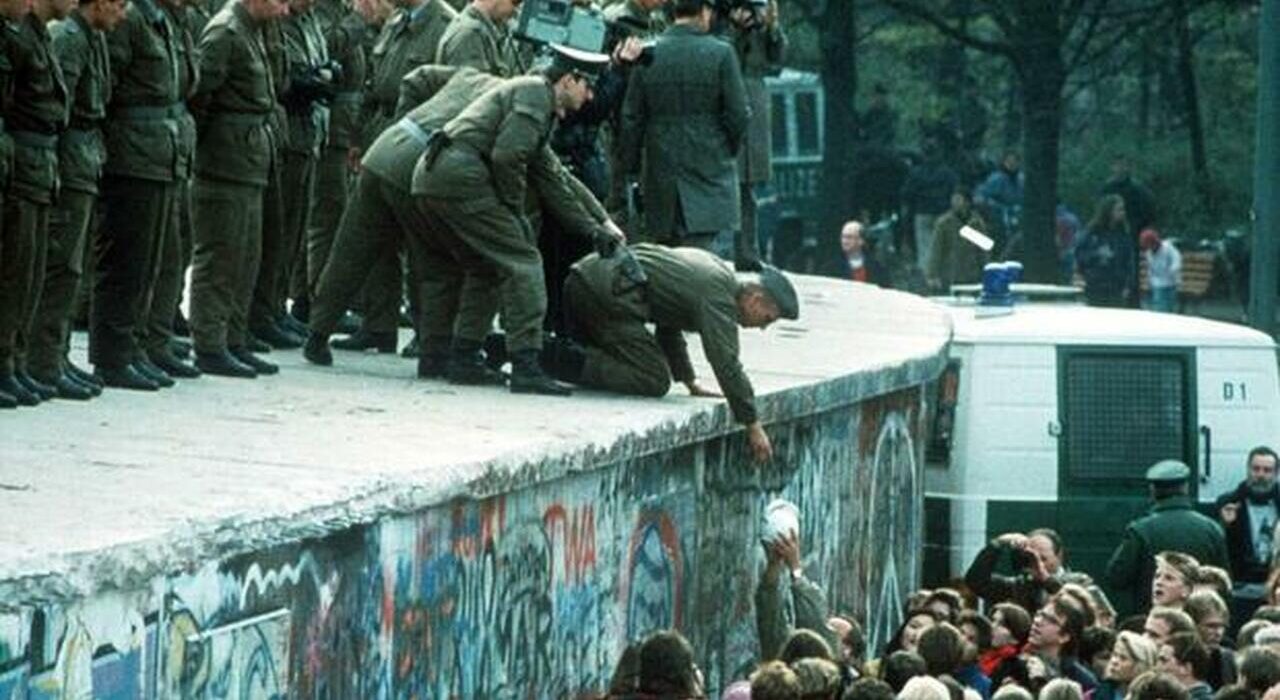

Osserva Giorgia Meloni: «Oggi celebriamo il Giorno della libertà, istituito con la legge numero 61 del 15 aprile 2005. Una giornata per ricordare il crollo del Muro di Berlino e la fine del comunismo sovietico e dei regimi del ‘900. Abbiamo ancora negli occhi le potentissime immagini della folla che preme per aprire i varchi e poi danza sulle macerie di quel simbolo di oppressione che per quasi 30 anni ha diviso la Germania e, di fatto, il mondo intero». Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «La caduta del Muro ci ricorda quanto la libertà sia uno dei valori più importanti che abbiamo e va difesa sempre». Salvini è sulla stessa linea e così gli altri ministri e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Ma perché i big della sinistra, viceversa, sembrano distanti dalla celebrazione? Non certo perché rimpiangono il comunismo, il che sarebbe ridicolo. Ma magari perché vedono questa Europa che vira verso destra e sono talmente insoddisfatti che, sotto sotto, sono sul piano soltanto sentimentale in modalità «Goodbye Lenin», il film sulle Germanie separate a cui Giulio Andreotti dedicò una delle battute migliori («Amo così tanto la Germania che preferisco averne due») e ovvero vivono la strana tentazione del si stava meglio quando si stava peggio? Chissà.

Di fatto negli anni scorsi, tra socialisti, democratici e progressisti vari, il 9 novembre era una data vissuta più calorosamente. Così come la stanno vivendo ancora, con una coerenza che gli fa onore, personaggi come Francesco Rutelli, il quale ha celebrato l’anniversario numero 35 in una prospettiva di lunga durata e mantenendo intatta la speranza originaria. Ma si tratta di casi particolari. Il dato preminente è che è difficile gloriarsi troppo del 9 novembre nel momento in cui la Germania attraversa la sua crisi più nera della sua storia post Muro. E nel momento che alle due Germanie se ne sono sostituite altre due, e la seconda — che coincide con la vecchia Germania comunista dell’est — si sta affidando all’estrema destra che la sinistra considera più o meno nazista. Fosse soltanto questo.

L’ILLUSIONE

Il 9 novembre ‘89 fu l’inizio della fine del mondo bipolare, con il suo confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e l’inizio di un periodo di illusione unipolare. Ma il risveglio imperialista della Russia, di cui la guerra contro l’Ucraina è il simbolo ma i segnali erano evidenti da tempo, ha dimostrato che si erano sbagliati i calcoli. Altro che fine della storia! Altro che Francis Fukuyama, il politologo americano che interpretò quel momento come la «fine della storia», convinto che il modello capitalista e democratico-liberale avesse trionfato definitivamente. Basti pensare che Orban, il liberale che inneggiò alla caduta del Muro, oggi è l’illiberale che imbarazza perfino una parte della destra italiana.

Negli ultimi 35 anni la storia non solo non ha smesso di esistere ma si è messa a correre. Talmente forte, e in senso ostinato e contrario, che la paura di questo sprint imprevisto e bruciante sta provocando uno choc. E il 9 novembre in sordina questo ci racconta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il punto del direttore, ogni lunedì

Iscriviti e ricevi le notizie via email