C’è il Presidio del fagiolo rosso di Lucca, per esempio, che ha contribuito a costituire la rete Slow Beans con l’obiettivo di difendere e diffondere la biodiversità dei legumi coltivati.

E c’è, altro esempio, il Presidio della Pecora Villnösser Brillenschaf in Sudtirolo, al centro di un progetto per lo sviluppo regionale della razza. Un lavoro nato dalla spinta di Oskar Messner, cuoco dell’Alleanza Slow Food, promosso insieme a cuochi, appunto, ma anche norcini, pastori custodi, donne della Val di Funes impegnate nella lavorazione della lana. A Funes, zona di origine, il numero delle pecore con gli occhiali era sceso fino a 150: oggi sono diverse centinaia. Storie di comunità in tempi di velocità estrema. Scambi di saperi di tradizione nell’era dell’IA.

L’ANNIVERSARIO

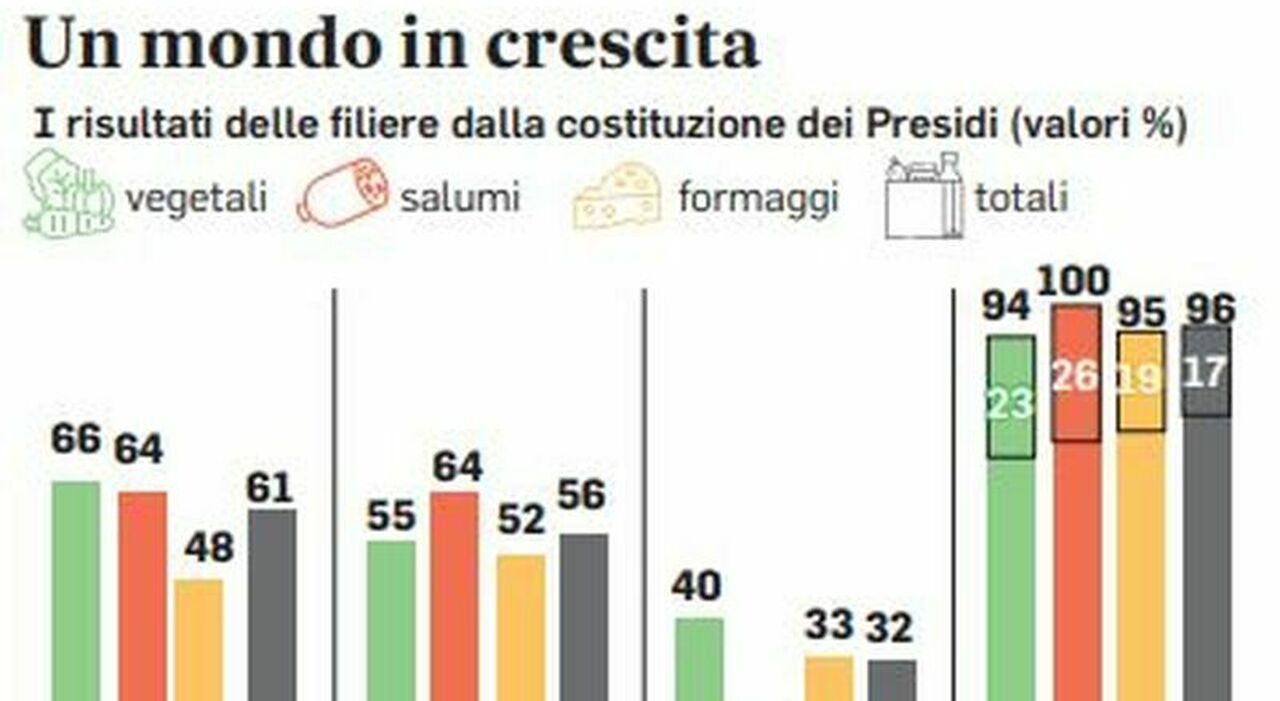

Compiono 25 anni i Presìdi Slow Food. E sono un mondo in crescita. Volano di biodiversità. Comunità di produttori che lavorano per salvare dall’estinzione razze autoctone, varietà di ortaggi e di frutta, pani, formaggi, salumi, dolci tradizionali. «Un progetto rivoluzionario – sottolinea Raffaella Ponzio, responsabile biodiversità di Slow Food Italia – perché nel 2000 si iniziava appena a parlare di prodotti tradizionali. La biodiversità era riferita alla natura selvaggia. L’originalità è stata nel mettere a fuoco la biodiversità legandola anche ai saperi artigianali. Si stavano perdendo alcuni prodotti trasformati perché si stavano perdendo delle manualità, un saper fare preciso. E poi è stato un crescendo. Una narrazione». Tra 2024 e 2025 Slow Food – in collaborazione con l’Università degli studi di Torino e l’Università degli studi di Palermo, con il sostegno dell’azienda Guido Berlucchi – ha organizzato un monitoraggio prendendo in esame 82 dei 400 Presìdi, di tutte le regioni italiane: 47 di prodotti vegetali, 21 di formaggi e 14 di salumi. In tutto 621 produttori coinvolti. Alcuni Presìdi tali sin dal 2000, altri più recenti. La superficie coltivata dalla filiera vegetale è aumentata del 53%. Nel settore caseario il 33% ha aumentato i capi allevati mentre nel 48% dei casi le mandrie o le greggi sono rimaste invariate nelle dimensioni. Molti Presìdi, infatti – si spiega –, riguardano razze autoctone, il cui incremento è complicato da ragioni di disponibilità genetica. Nel 61% dei casi monitorati il Presidio ha aumentato la quantità di produzione. Nel 56% delle volte è aumentata la remuneratività. Nessun produttore ha sperimentato una riduzione. Un dato che testimonia la solidità del modello – rileva il monitoraggio – capace di resistere anche in un contesto economico incerto. La fama varca i confini nazionali. Alla conoscenza contribuisce una rete costituita da Mercati della Terra, gruppi di acquisto solidale, reti di ristoratori e negozi specializzati. Tra i produttori contattati le donne sono 213 (34%). Di più impegnate nella produzione di formaggi (47%), compresi allevamento e gestione dei pascoli (in passato appannaggio degli uomini). Il 27%, nel complesso del campione, ha meno di quarant’anni. Una presenza giovane considerata interessante anche sotto il profilo qualitativo, della motivazione, delle competenze, dell’approccio. Spesso – si ricostruisce – si tratta di convinte scelte di vita e i giovani hanno alle spalle percorsi di studio, laurea, esperienze di lavoro anche all’estero. «C’è invece un aspetto critico che riguarda il ricambio generazionale – dice Ponzio – che tocca un 30% dei Presìdi, pur in situazioni virtuose ed economicamente interessanti».

EFFETTO CLIMA

Un mondo sostenibile che fa i conti, come tutta l’agricoltura, con il cambiamento climatico. «Lo vediamo in forma preoccupante tra chi fa alpeggio – spiega Raffaella Ponzio – e ogni anno deve scendere prima perché l’erba è troppo secca. La lenticchia di Ustica ha avuto problemi e in un caso si è giusto riusciti a conservare la semente per l’anno successivo. Ci sono comunque situazioni differenti. La coltura del pomodoro siccagno, come sono molti Presìdi, non necessita di irrigazione e regge meglio il caldo eccessivo. L’ape nera sicula, che ha origine africana, ha una resistenza molto più importante. La ciliegia Moretta, nella zona di Vignola, ha superato molto meglio di altre varietà i danni dell’alluvione del 2023, un evento estremo come sono ormai frequenti: non si è spaccata e ha consentito ai produttori di non perdere del tutto il raccolto. Certo è che i cambiamenti cui andiamo incontro sono tali che anche le maggiori resistenze non basterebbero più». Con uno sguardo alla sostenibilità, rileva il monitoraggio che nel 57% dei Presìdi più della metà dei produttori usa fonti rinnovabili. Rilevante il dato sull’impiego di materiali riciclati o riciclabili, in alternativa alla plastica: il 61% presta una buona attenzione all’acquisto di confezioni, imballaggi o altri materiali di lavoro recuperabili. «Ma ci sono anche preoccupazioni – sottolinea Ponzio –, per esempio per il diffondersi, in particolare al sud, dell’agrivoltaico, con la perdita di suolo fertile». In un’ottica di prevenzione e di tutela del territorio, il 62% ha intrapreso, come singolo produttore o come Presidio, azioni di sistemazione di canali, sentieri, muretti a secco. Nel 67% dei casi i Presìdi contribuiscono a conservare un paesaggio rurale di particolare valore. Giardini, frutteti storici, piante millenarie, sentieri, tratturi. Si guarda al futuro preservando il passato. Anzi, sottolinea Raffaella Ponzio: «Preservando del passato quanto è funzionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leave feedback about this